|

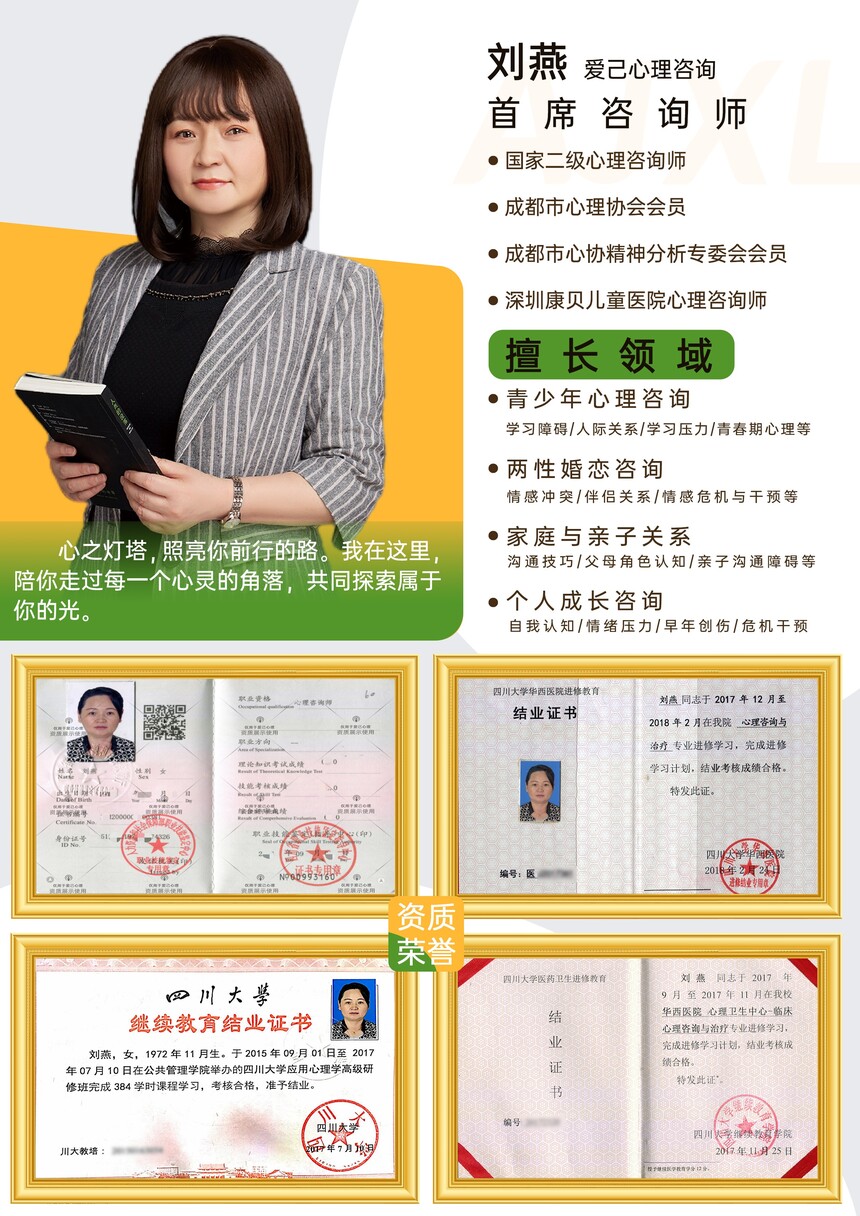

看心理医生|心理咨询师张春:女性来访者占比高达 90%,她提出女性抑郁概念,引入性别视角时间:2024-08-04 14:07 心理咨询张春说,看心理医生的人群主要以城市居民为主,女性来访者占绝大多数:“业内女性来访者的比例在80%左右,我这个比例更高,能达到90%。” 作者 | 高涛涛 标题图片 | “女性心理学家” 心理咨询张春是一个让人难以忘怀的人,听着她的播客和访谈,你可能总会陷入一种“被颠覆”的状态,感觉就像,在一个安静平凡的午后,你以为自己会这样度过一生,但一种新的意识却突然在你的身体里苏醒,生活照常进行,但你的神经却不断兴奋地跳动。 很多人因为张春对女性议题的关注而认识她,2021年她提出“女性抑郁”的概念,将性别视角引入心理咨询。张春谈到女性与世界的关系,在她看来,“女性世界的叙事是,我什么都不能做,直到我被允许,是反复而明确的允许”;她谈到女性的情感,认为“爱是一个让事情变得模糊的动词,是爱让权力结构从亲密关系中抽离”;当有听众说“我很久没有谈恋爱了,也没有什么特别让人兴奋的事情可以分享”时,她回应说“这难道不让人兴奋吗?单身就让人兴奋”;她还谈到婚姻与家庭,讲述“高位女性”(有能力、有抱负、有想法的优秀女性)寻找伴侣的理论和人际关系中的“上级”。 (图/《意外到来》) 无论她讲什么,对话者和听众都会有一致的反应:原来,这就是心理咨询对问题的理解。 她才是能看到冰山下的人,那么她是如何理解中产阶级这个群体的,中产阶级女性又面临着什么样的困境?对于女性而言,中产阶级的这种社会属性对她们的心理、婚姻、家庭又会产生怎样的影响?她们又该如何应对心理危机?此外,中产阶级男性和中产阶级女性所面临的心理问题又有哪些不同? 带着这些问题,我找到了张春。 张淳并不是一个循规蹈矩的受访者,在采访过程中,很多问题我都无法得到答案,确切地说,她把这些问题背后复杂的群体情绪解构、剥离,归结为最简单的生活。 以下是《新周刊》与心理咨询、作家张春的对话。 本文首发于《新周刊》第656期《四十无所得》 中产阶级女性, 无法摆脱女性普遍的困境

新周刊:你们的观众主要来自哪些群体?近年来中产阶级人数增加了吗? 张春:最基本的特点就是来访者大多生活在城市,农村居民很少。我从业以来遇到的农村来访者很少。具体原因我也不清楚,但我猜可能是因为生活在农村的人,有其他的问题需要先解决。就像是缺钱的人,肯定不会通过花钱来解决心理问题,毕竟心理咨询对现实问题没有直接的帮助。 另一个特点是,观众以女性为主。据我所知,业内女性观众占比大概在80%,我这边女性观众占比更高,达到90%。小众群体也更多了,还出现了一类新的观众——成年女儿和妈妈一起来的观众。 不能单单说中产阶层的咨询量增加了,随着人们对心理的重视,近年来心理咨询的总体人数是增加的,随着基数的扩大,中产阶层的咨询量也增加了。 2024年3月20日,上海。顾客在一家眼镜店的艺术装置前拍照打卡。心理咨询张春说:“品牌想让自己成为标志性的东西,从古至今都是如此。”(图片/视觉中国) 新周刊:除了社会上女性面临的普遍困境外,中产女性是否还面临一些独特的困境?中产男性和中产女性面临的心理问题有哪些不同? 张春:讨论中产女性的困境,不能不考虑女性的普遍困境。 不管是女工、创业者还是家庭主妇,她们在爱情和婚姻上都有“陷阱”。这一点男女有很大不同,不成功的男人在爱情和婚姻上可能遇到一些困难,但成功的男人在爱情和婚姻上可能会遇到困难。男人在爱情和婚姻上几乎没有什么问题。女人就不一样了。不管你是什么样的“才女”,不管你在学业和事业上有多成功,很少有人能避开这个“陷阱”。找我 几乎所有寻求心理咨询的女性,都有情感、婚姻和爱情方面的问题。 还有一些家庭上门拜访的案例,在相对富裕的家庭,如果孩子教育不好,妈妈还是要承担更大的压力。你能说这不是女性普遍面临的困境吗?这跟是不是中产阶级无关,唯一的区别是,条件较差的家庭可能等到孩子辍学了才去咨询,而中产阶级家庭可能更早介入,一发现孩子抑郁就介入。仅此而已。 2021年6月23日,上海。喝下午茶一直被认为是彰显中产身份的消费行为之一。(图/视觉中国) 其实,无论是婚姻、家庭还是职场中的问题,都是人际关系的问题,而这个问题很大程度上和性别有关。比如在职场中,面对领导不公平的对待,男性很可能会说“我很生气,你为什么这样对我?等我有钱了,我一定要杀了你。”这种情况下,男性是不需要心理咨询,喝点酒,骂几句,哭一场就可以了。但女性在生气的时候,往往会想“真的是我的错吗?”她们不确定问题到底是因为不公平造成的,还是因为自己做的不够好。只有当你有这种内心冲突的时候,才会去寻求心理咨询。 情感问题也是如此,比如出轨。大多数因为出轨来我咨询室的男人,都是因为出轨被揭穿了,家里出现了“晴天霹雳”,造成了无法挽回的局面,所以他因为内心的挣扎才来这里。大多数女人出轨,都是不露声色,甚至是一想到就来,这就是非常明显的区别。同样的情况,男人和女人的反应却大不相同。 “你想象的地位和阶??级…… 这一切都是虚构的。” 新周刊:在一些人眼中,某种程度上存在着“寄生中产阶级”——这些人更加依赖家庭来实现高质量的生活。在您看来,这个群体会具有更强的依赖性。这些人容易出现心理问题吗?

张春:我听到“寄生型中产”这个词的时候,心里很不舒服,是不是专职家庭主妇?如果是,我想说,家庭主妇这个职业一点也不轻松,不应该被称为“寄生”。中产家庭,男人在外打工,女人在家打工,家庭财富是夫妻双方共同拥有的,不能说女人寄生在男人身上,我强烈反对这种说法。 至于心理问题是否在家庭主妇中更为普遍,我不知道,因为这类来访者的数量并不是很多,来访者中绝大多数其实都是职业女性,比如没有自己工资卡的家庭主妇,没有工作的年轻人,如果人家花钱请心理咨询,她们就要经历一场精神上的挣扎。很多人来,就说自己现在的情绪问题影响到了孩子,丈夫让她们去看心理咨询师。很多时候,她们的出发点是,不是为了自己。 我觉得有些影视剧中塑造的全职太太,有一种“厌女”的形象,那些想象中的全职太太有钱又自由,没事就去找美容师、按摩师,买包包来维护自己的“贤妻”形象,然后就忍不住烦躁地混迹于“社交圈”,甚至各种“演戏”,我在工作和生活中遇到的这样的人不超过三个。 影视剧中的全职主妇形象。(图/《意外降临》) 《新周刊》:中产阶层常常成为社会的风向标,比如在消费方面,品牌常常以“中产阶层的必备单品”为标题进行营销,您觉得这背后的心理动机是什么? 张春:我们要搞清楚品牌为什么会用“阶层”这个词。比如我可能算是中产阶级,但我感受不到这种氛围。我购物APP上的所有推送都是种子——因为最近春天来了,我又想种点植物了。 品牌想把自己打造成一个有标志性意义的东西,从古至今都是如此。古代贵族为什么要穿宽袍大袖,不方便劳动呢?就是为了让别人一眼就看出他们是不需要劳动的人,在那个时候,不劳动是富足、富足的象征。而今天,品牌也希望一些人靠着品牌的加持,认为自己在这个世界上地位高,因为地位高,所以受人尊敬,这是品牌和认同这套价值观的人共同构建的。 但这是否意味着社会就是这样呢?我不这么认为。我年轻的时候总怀疑自己是不是有点边缘化,有点少数,跟社会不太合拍。后来我就想,社会是什么?你我都是“社会”。如果你要我看起来更“中产”一点来认同我在世间的等级,那我是不是可以要求你们穿一样的衣服?我们不必认同这些等级?是我认同你们,还是你们认同我? 这个社会的价值观不止一套,不可能被几个品牌、几个人影响。只是在有些人的生活圈子里,有其他价值观的人不发声而已。类似“中产阶级必备单品”这些称谓到底意味着什么?我觉得它们毫无意义。它们只能说明一件事:你想象中的地位、阶级……所有这些本身都是虚构的。 多谈普通人,少谈优秀人 新周刊:如今青少年患抑郁的人数明显增多,家庭因素是主要诱因吗?中产家庭该如何面对心理危机? 张春:这个问题太难了,我想我回答不好。 你觉得家庭因素更重要吗?但我发现孩子们的家长也很心疼。你看我们小时候经常听到这样一句话:“我们尽力养活你。”学习不好就种地、开店。这句话现在很少听到了,好像这些选择都被淘汰了。但学习不好的人还有吗?我想当然有。今天我们有了更多的理论依据。患有多动症和阅读障碍的孩子,肯定不能适应现在的教育方式。 (图/《想见你》) 现在的家庭,几代人都把注意力放在一个孩子身上,所有的孩子都想上重点学校,从幼儿园开始,竞争就很激烈,压力这么大,你觉得家庭是主要原因吗?我说不是。

我高三的时候复读了,录取通知书来的很晚。但是我妈对我说:“你考不上,就开个店早点结婚吧,在我身边多舒服啊。”我一个人推着车,骑着自行车在街上转,看哪里有商店。我想开个书店,我觉得没什么大不了的。现在的学生能听到这样的话吗?他们听到的都是:不努力,考不上重点学校,高中就完了。但是父母应该负主要责任吗? 我们每个人说的话都是舆论的一部分。所以,我想问能不能把那句话“读书能养多少就养多少”说回来。说说没上过大学的人在干什么,只上过技校的人过得怎么样。至少让青少年知道,除了千军万马的独木桥,还有很多其他的路,大家都过得很好。 我最常对青少年来访者说的一句话是:“现在是最艰难的时候,我向你保证,长大后不会那么艰难。”我们的舆论能不能多谈普通人?少谈如何成为优越者?比如说,谈完中产阶级,能不能也谈一谈“低收入”人群,即在非常有限的条件下,他们如何努力工作,过上更好的生活?也许会变得容易一些。 (图片来源:《心灵捕手》) 《新周刊》:您认为怎样才能缓解焦虑? 张春:我觉得焦虑没有什么不好。如果你处在一个高压的竞争环境,或者一个让你不舒服的环境里,你就应该焦虑。比如一只生活在草原上的兔子,周围都是虎豹豺狼,你就应该焦虑,焦虑能让它活下去。当你焦虑时候,你看看身边的环境,你会发现,你所面对的很可能是一个现实的问题,而不是心理原因。 如果要我给你一些建议的话,我第一个建议是接受它。焦虑是一种很好的自我保护方式,是我们聪明的身体给予我们的礼物。第二件事是看看你身边的人。以及他们的行为模式,也就是不要总是反省自己,也要学会“责怪”别人。先做好这两件事,然后再考虑如何调节焦虑。 #收藏 心理健康是如今的热门话题。抑郁、情绪化、疯癫,青少年已经熟练地利用心理状态来制造表情包。不只是为了好玩,年轻人越来越关注精神疾病和心理问题。在年轻人的自我分析中,老一辈常常以“原生家庭”的身份出现,他们是问题的起因,是一切的根源。有没有人想过,也许并不是父母那一代心理更强大,而是他们遇到的问题更难寻求帮助,更难诊断和治疗? 老年人的抑郁、焦虑长期被人们忽视,患有精神疾病的老年人需要同时面对身体机能的下降、社交活动的急剧减少,甚至背负“精神病患者”的污名,这让他们更容易陷入孤独和绝望。 作为年轻人,你关注过长辈的心理健康吗?作为中年人,你说服过父母接受心理咨询吗?今天,新周刊《碎片化收发室》专栏推出#父母的心病#话题,邀请你写下你对身边老人心理健康的观察,分享你的想法和体会。我们希望告诉每一个正在或曾经面临此类问题的人:你并不孤单。 点击下方海报即可参与投稿,如果你的投稿被选中,你将有机会获得新一期周刊《四十不增》。(我们尊重每个人的隐私,请不要在投稿中包含准确的人物、姓名和地点。如果你不希望你的故事公开发表,请按照表单提示进行声明。) 运营:西西;布局:梁宁燕 阅读完毕点击【阅读】 如果遇到心理困扰,可以随时联系爱己心理,遇见爱己,开始爱己 |