|

儿童心理医生|青少年自伤行为的七种原因:求救、抵抗自杀冲动、表明自我身份等时间:2024-09-28 14:02 自残可能是寻求帮助和避免被忽视的一种方式。自残可以用来影响他人并被更认真地对待,比如获得家人的关注和陪伴,满足自己的要求。 ⑤抑制自杀冲动 自残可能是为了回应自杀冲动,而不是自杀意图。例如,当青少年意识到自己有自杀倾向时,他们可能会通过自残来缓解自杀念头,但也有因自残而导致意外死亡的案例。 ⑥为了表明自己的身份 自残可以成为确认你的界限的一种方式。自残的青少年可能缺乏正常的自我意识,通过在皮肤上做标记来表明自己的身份或自主权来识别自己和他人。 ⑦为了寻求刺激和刺激 一些青少年认为自残可以“提供令人兴奋或刺激的感觉”,超过10%的青少年选择自残是因为“我认为这很有趣”。

6、生理因素 持续的自残行为也可能与个体的大脑活动特征有关,甚至改变人的大脑功能,如激活大脑的神经奖赏回路、抑制前额叶区的功能;导致内源性阿片类药物失衡;改变个人的大脑功能。疼痛感知、增加疼痛阈值和耐受力等,最终从生理层面演变为失控的成瘾行为。 强化自残行为 无论自残行为的目的是为了缓解负面情绪,还是为了获得他人的关注,一旦该行为每次发生都能达到预期的效果,自残行为就会被反复强化和保留。俗话说,如果婴儿哭了,得到了糖,下次他想要糖的时候,他就会知道怎么哭。面对这种情况,家长、学校和社会各界应该如何应对? 1.父母 ① 及时察觉,尽早干预 心理治疗师杨涛表示,作为孩子的监护人,家长一定要敏感、能够尽早发现孩子性格、情绪、行为等可疑的变化,尽早发现孩子的自残行为,并及时发现孩子的行为。坚决制止,并避免行为强化。 。

② 熟悉幼儿心理发展变化,因材施教 孩子在成长过程中会发生变化,家长也需要适应他们的变化,了解他们每个阶段的心理发展特点,因材施教。我们要学会接受孩子的各种情况,提高亲子沟通能力,学会鼓励和倾听孩子的心声,支持孩子表达自己的意见,获得独立的经验。调整过度控制、忽视等不健康的教养方式,为孩子提供积极的心理支持,引导和提高孩子的情绪表达和管理能力。 ③管理好自己的情绪,减少负面情绪的传递 家长要管理好自己的情绪,不要把事业、生活、人际关系中的负面情绪发泄到孩子身上,营造稳定、有序、祥和的家庭环境,培养积极关注、平等沟通的家庭氛围。你的孩子就像一个垃圾桶,里面装着你的负面情绪。他会把它们扔到哪里? ④ 了解心理健康知识,科学应对 家长可以主动学习一些关于儿童青少年心理健康的科普知识,并及时与老师沟通,了解孩子在学校的表现。如果孩子确实出现心理问题,甚至有患病的可能,应及时就医,在专家指导下科学处理。不要隐瞒病情、逃避治疗!!! 2.学校

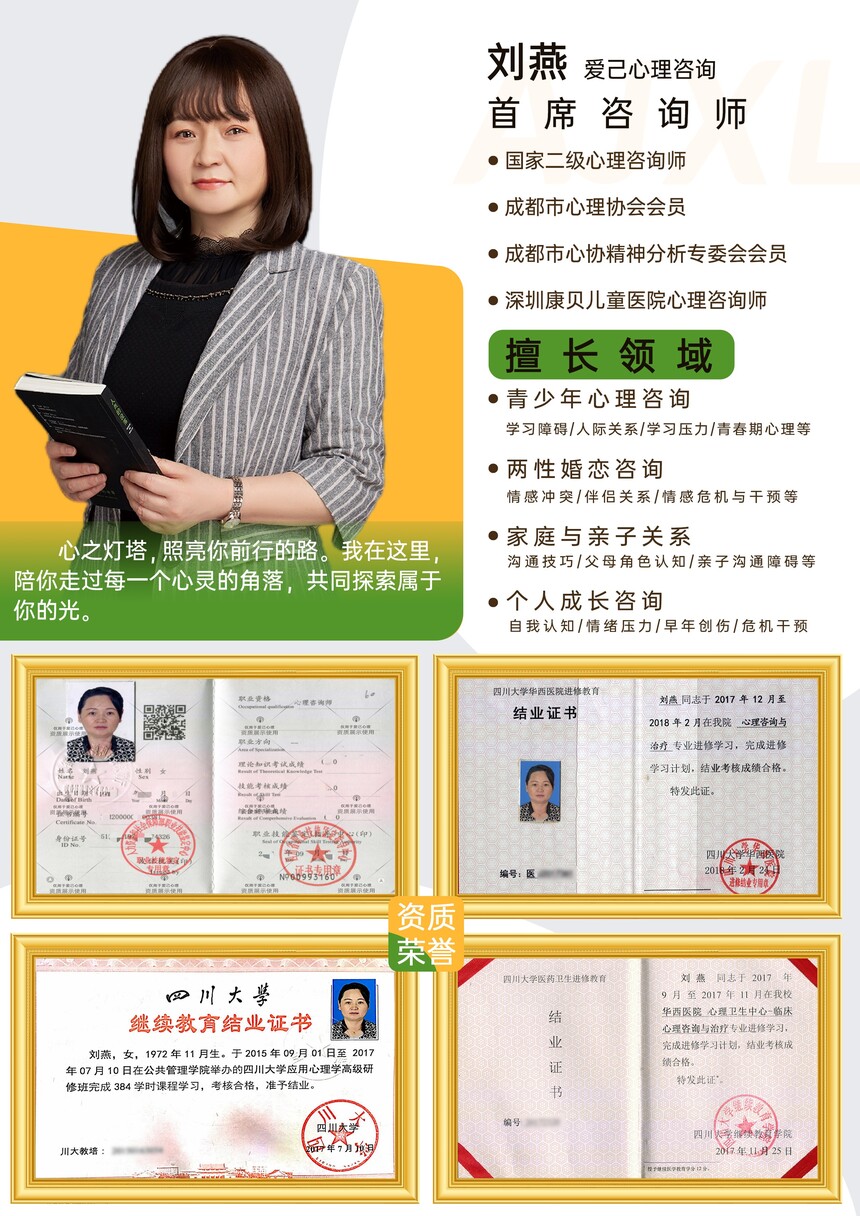

①接纳关爱学生,提供个性化帮助。 学校要关心和接纳有自残行为的学生,积极与家长沟通,提供心理疏导,制定个体帮助计划。 ②建立预防和预警机制。 学校要纠正校园排斥、隔离和欺凌现象,建立自伤预警机制,主动识别高危学生,及时处理学生在校自伤行为,防止自伤在学生中蔓延。同时,我们高度重视学生的心理健康教育,提高学生的整体心理健康水平。 3. 社会 社会应积极主动地通过媒体、书籍等媒介向公众传播青少年自残的正确知识,纠正公众对自残的误解和不良态度,为青少年提供正确的治疗方法和途径。寻求帮助,给予有自伤行为的儿童青少年更多的理解、关注和引导,避免歧视和污名化。 图片来自华西医院官方微信 如果遇到心理困扰,可以随时联系爱己心理,遇见爱己,开始爱己 |