|

儿童青少年心理门诊|儿童青少年心理健康问题亟待关注,如何构筑防护屏障?时间:2024-07-22 14:05 调查动机 近日,某医院儿童精神科深夜门诊排起长龙的消息引发网络广泛关注:“这么小的年纪,怎么会得抑郁?”“我们的孩子是怎么了?”……青少年心理健康问题再次成为热议话题。 今年世界精神卫生日的主题是“促进儿童心理健康,共护美好未来”。儿童青少年健康成长事关全民健康、社会稳定、家庭幸福。但调查数据显示,我国近25%的青少年感到轻度或重度抑郁,至少3000万17岁以下儿童青少年面临情绪或行为问题。儿童青少年心理行为问题发生率、精神障碍患病率逐步上升,已成为事关国家和民族未来的重要公共卫生问题。 面对这种情况,家庭、学校、医疗机构、社会该如何共同努力,为儿童青少年筑起一道防护屏障?记者就此进行了采访。 候诊室里人来人往,热闹非凡。有的孩子静静地坐在椅子上不发一语,有的孩子大喊“救命”,想跑出医院,有的孩子被父母抱在怀里,满怀期盼地望着诊室。走出诊室后,有的家长蹲在门口哭泣,有的赶紧把孩子拖走,有的弯腰紧紧地抱住孩子。 这是《法制日报》记者近日走访北京多家医院儿童精神科时看到的。记者注意到,不少孩子存在焦虑、抑郁、强迫等情绪问题,考试成绩波动、同学关系不融洽是他们反映的主要问题。 中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告(2019—2020年)》显示,2020年,中国青少年抑郁检出率为24.6%,其中7.4%患有重度抑郁。人民日报健康客户端与抑郁研究所联合发布的《2022全国抑郁蓝皮书》也指出,抑郁发病率呈现年轻化趋势,青少年抑郁患病率为15%至20%;抑郁患者群体中,50%为在校学生,其中41%因抑郁辍学。 多位医生告诉记者,我国青少年精神病门诊及综合医院心理科门诊量逐年增多,呈明显上升趋势。其中,以情绪问题为主诉的就诊患者比例也逐年增多,成为儿童心理科就诊的主要人群之一。 儿童青少年心理健康问题为何突出?如何及早发现、有效干预? “当我走在路上时,我常常希望被车撞到。”

“我走在路上,经常希望被车撞死。”在北京一家医院心理科的候诊室里,等待复查的小璐小声对记者说。 小璐读初一,因厌学、沉迷网游,她已经半个学期没去上学了。“记忆力差,学习效率低”、“成绩差,家长不满意”、“学校生活太枯燥,不开心”……一连串的负面情绪萦绕在小璐的脑海里。她越来越不愿意去上学,整晚把自己锁在房间里玩网游,白天拉上窗帘睡觉。父母劝她去看心理医生,医生诊断她得了“抑郁”。 “我们经常碰到儿童青少年患者,这群人的发病率近年来逐渐增高。”医院心理科主治医师告诉记者,他目前收治的最小孩子才4岁,被幼儿园老师批评后,突然情绪崩溃,哭着回家,反复说自己不好,从此变得非常胆小,不愿意和其他小朋友交往。 相比成人,儿童青少年心理问题的症状更加隐蔽,最先被察觉到的可能并不是孩子情绪的异常,而是身体的不适。有的心理问题的孩子会表现出各种痛苦,如头痛、牙痛、眼痛、胃痛、恶心、呕吐、心悸、发热等,但各种检查却查不出任何问题。 主治医生曾经收治过一个10岁的小孩,经常头痛,但没发现器质性问题。后来在诊治过程中,孩子告诉他,只要不头痛,父母就会多关心他,他就不用学习了。“头痛是孩子在还没有完全理解什么是焦虑、抑郁时,对焦虑、抑郁的潜意识表现。” 浙江大学医学院附属儿童医院心理科心理治疗师陈文告诉记者,心理问题在整个生命周期中都可能发生,只是在不同年龄段表达的方式不同。儿童的语言能力远不如成人发达,即便语言能力赶上来了,思维水平也不如成人。在成长初期,孩子还不能清楚地表达自己的情绪,可能需要大人帮他们表达出来,他们才会明白,“哦,原来这种感觉叫愤怒。” 一些孩子出现心理问题后,可能会自残。同济大学附属同济医院的一项回顾性分析显示,2016年至2018年急诊科收治的217名自杀患者中,15.2%为未成年人。业内人士透露,急诊科自杀、自残的未成年人年龄中位数仅为13岁6个月,有的动用利器,更多的是吞服大量药物,还有的与父母或同学发生争执,因搞不清楚状况而采取极端行动。 上海市精神卫生中心第一临床部副主任医师王晓亮介绍,抑郁是青少年中最常见的情绪障碍,此外还有情感、焦虑症、强迫症、注意缺陷多动障碍和冲动控制障碍等。情感多见于初中、高中学生,表现为抑郁与躁狂交替发作。有时沉默不语,有时在特定环境下因周围人的过激言语而突然出现冲动性自杀行为。也有人认为,表达“我要死了”是一种姿态。“青少年出现心理问题并不可怕,可怕的是周围的人没有意识到他们的心理问题。” “如果孩子反复不适,这可能是家庭‘疾病’的征兆” 公开数据显示,近年来,我国综合医院青少年精神专科及心理科门诊量逐年增加,呈明显上升趋势。以上海市精神卫生中心统计为例,2006年该院儿童精神科门诊量为2.6万余人次,2020年已达5万余人次。

精神科副主任医师、知名家庭治疗师陈法展长期致力于青少年心理问题的家庭干预。他发现,青少年患者自残行为的比例较五年前明显上升。五年前,他治疗的孩子心理健康问题主要表现在情绪上,如焦虑、情绪不稳定、抑郁等。现在,越来越多的孩子表现在行为上,青少年自残行为的比例在逐渐上升。 陈法展指出,青少年可能患上一种鲜为人知的心理疾病——“边缘性人格障碍”。这是一种发病率很高的心理疾病,但很少被正确认识,很多患者被误诊、漏诊,导致延误治疗或过度治疗,家人陷入情感漩涡,无法自拔。 “孩子反复的身体不适,可能是家庭‘生病’了。”陈法展认为,孩子心理健康发展的关键在家庭。家庭的正向互动塑造了孩子的安全感、独立性,形成了孩子健康发展的心理自我;家庭可以抵御外界压力,保护孩子免受压力事件的伤害或减轻压力反应。如果孩子出现心身症状,说明家庭未能塑造孩子健康的自我,或者对外界压力的保护不足。也就是说,孩子出现心身症状,往往说明家庭“生病”了。当家庭运转不畅时,孩子就容易“生病”,而家庭的“生病”往往反映在孩子身上。 陈发展指出,儿童的神经系统和心理功能尚未发育完全,感知到的心理压力通过不成熟的心理功能作用于神经中枢、免疫和内分泌系统,可转化为生理指标,造成身体功能的损害。儿童遭遇心理压力时,会导致植物神经过度活跃,肾上腺素、肾上腺皮质激素和抗利尿激素分泌增多,引起心率加快、呼吸加快、胃肠蠕动减弱、血管收缩、血压升高等一系列变化。如果反应强度过大或持续时间过长,身体功能就会受到相应影响,产生心身症状。 采访中,多位业内人士告诉记者,心理健康问题是生物、社会和心理因素综合作用的结果,家庭、学校以及孩子自身对心理健康缺乏科学认识,是心理问题发展为心理疾病的重要原因,也是亟待解决的问题。 今年10月10日,在上海市卫生健康委员会主办的“2023年世界精神卫生日”线上线下主题宣传活动上,上海市精神卫生中心(国家精神障碍中心)和上海市疾病预防控制中心精神卫生分中心透露了一组数据:流行病学调查显示,我国6至16岁在校人群精神障碍患病率为17.5%,但青少年中得到适当诊断和治疗的比例不足20%。社交、生活方式、饮食睡眠、活动空间不足、学习压力过大等都是导致青少年精神障碍的重要原因。 北京回龙观医院临床心理科主任刘华清教授表示,儿童青少年是特殊时期,心理发展容易受到外界环境的影响,常见的问题有自卑、厌恶学习、强迫症、抑郁、过度使用网络等,成年后的很多精神心理问题都源于儿童青少年时期,及早发现、诊断、治疗,有助于孩子树立健全人格、培养良好习惯,以便后期有更好的社会适应能力。 “除了现在报告较多的自闭症,还有抑郁、多动症、分离焦虑症等问题。现在我们普遍感觉儿童心理健康问题的发病率比以前有所增加,严重的精神疾病和精神问题比较常见。”刘华清说,以前孩子的活动大多是在户外,在大自然中嬉戏玩耍,与人的接触都是面对面的。而网络时代,孩子大多呆在家里玩手机、上网,缺乏与外界、大自然的真正接触,也缺乏丰富多彩的体育活动。 中国心理学会注册心理师、国家二级心理咨询刘俊萍认为,家长如果缺乏对精神疾病的基本了解,可能会对孩子产生误解。比如,对于学习障碍的孩子,有的患有阅读障碍,有的患有写作障碍,有的患有数学障碍,有的还患有注意力缺陷多动障碍和品行障碍。如果家长对学习障碍不了解,可能会认为孩子注意力不集中、粗心、不努力学习,从而责骂甚至体罚孩子。这样不仅错失了诊治的重要时机,还会给孩子带来额外的压力,破坏亲子关系,不利于孩子的心理健康。 “努力营造温馨和谐的家庭环境”

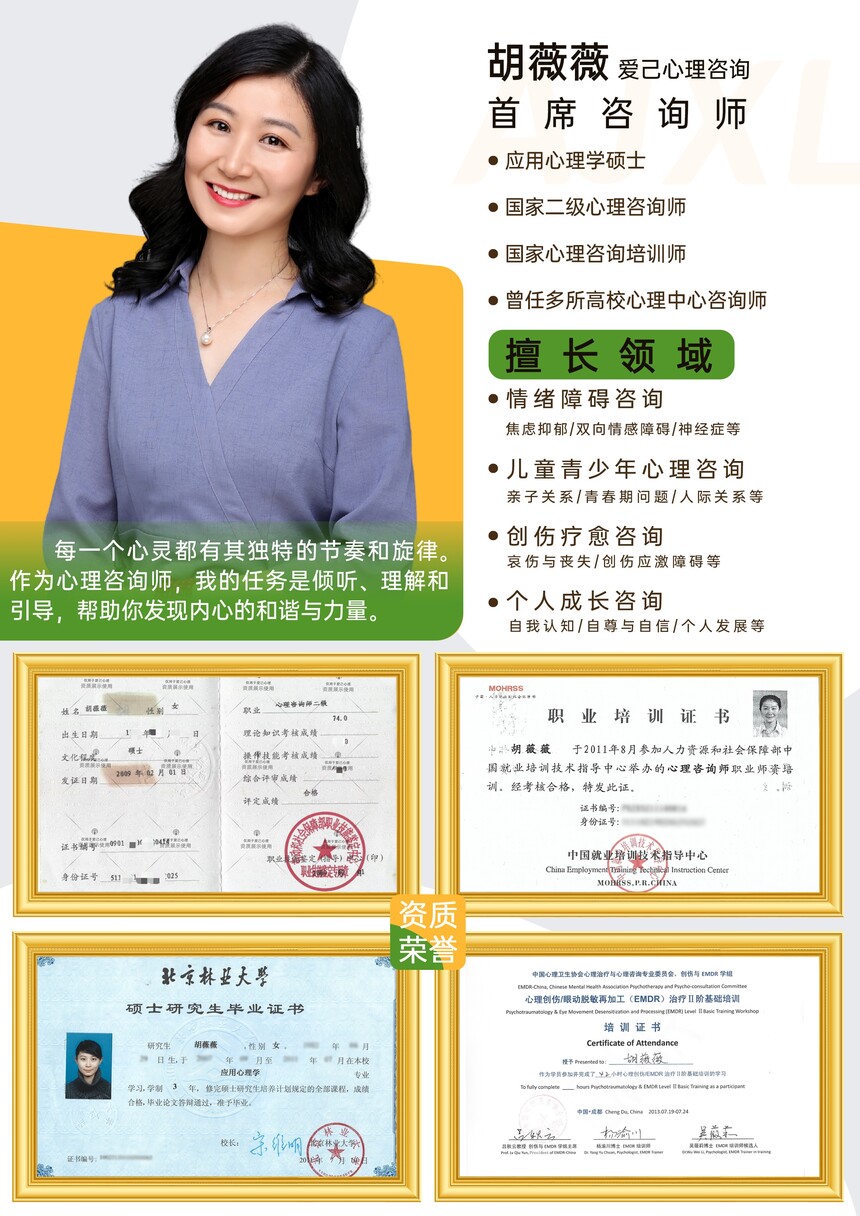

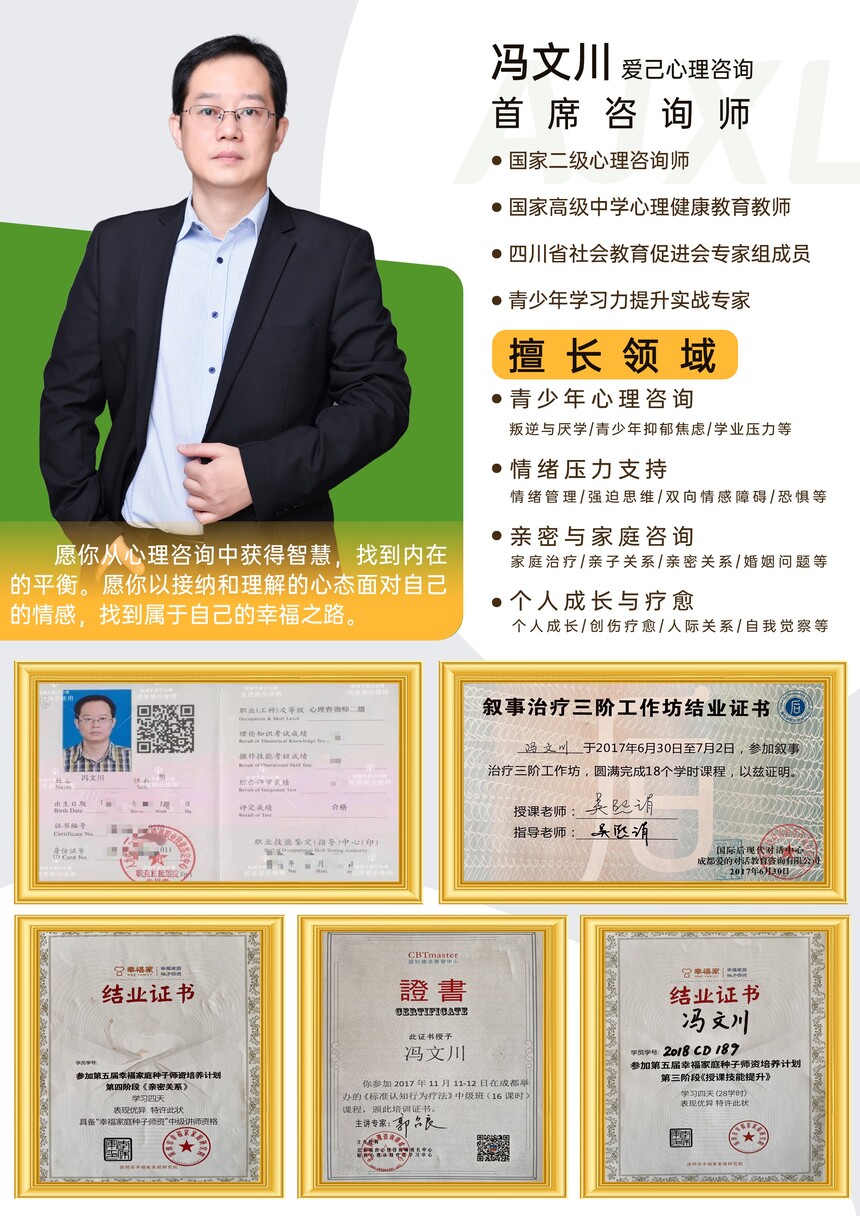

应如何预防或减少儿童青少年心理健康问题的发生? 多位受访业内人士建议,需要家庭、学校、社会三方共同努力,注重“内外兼修”。相关部门应继续推进“双减”,减轻儿童青少年学业负担,缓解其心理压力;学校应更加重视心理健康课程,加强心理疏导,科学合理安排课间休息和文体活动;家长应树立全面的成长观,用长远的眼光培养孩子可持续发展能力,多花时间陪伴孩子,而不是“胆小怕事”。 北京某医院心理科主治医师上述建议,从家庭的角度,家长应尽力营造温馨和谐的家庭环境,改变不良的教育方式,避免打骂、讽刺、嘲笑,多与孩子沟通、开导、鼓励,帮助孩子树立自信心,多关注孩子的感受和情绪,试着站在孩子的角度想问题。 “对于学校来说,老师除了关心儿童青少年的学习,还应多关注他们的人际关系,及时发现隐患。对孩子要有耐心,不要动不动就批评、责备甚至打骂孩子。要定期为儿童青少年和家长举办心理健康讲座,帮助及早发现和干预心理问题。”主治医师说。 王小亮还认为,学校有必要举办针对家长和孩子的心理讲座。如果学校心理老师能及时发现和干预一些有情绪障碍的孩子,加强与他们沟通,有时能起到很好的作用,减少抑郁或其他精神障碍的发生。学校也可以考虑用心理量表作为筛查手段,对特定人群进行干预和有效引导。 一位长期关注该领域的业内人士建议,从社会角度看,应鼓励二级以上医院开设青少年心理健康科室,配备精神科医生,力争每个省平均每十万人拥有2至3名专门服务未成年人的精神科医生。同时,不断增加公共医疗供给,通过院校培训、在职培训、继续教育等方式,扩大儿童青少年心理健康专业人才培养,建立相应的人员和薪酬制度。此外,应对全国中小学教师开展心理健康教育培训与考核,增强教师关注学生心理健康的意识。 采访中,也有家长提出疑问:孩子出现心理健康问题,应该去医院精神科就诊,还是寻求心理咨询机构的帮助? 对此,一位医生解释道:我国综合医院的精神科门诊多被称为“心理门诊”或“心身门诊”,与精神专科医院的心理门诊合称精神病门诊,负责收治那些没有精神病症状(即没有幻觉、妄想)或社会功能没有严重受损、主动就诊的患者;而专科医院的精神科门诊主要面对的是严重精神障碍、社会功能严重受损以及不能认识到自己患病的个体。 简单来说,如果个体出现心理健康问题,建议首先到精神科或心理门诊就诊。如果明确个体已经达到心理健康障碍的程度,则应遵照医生的指示进行系统治疗,并在适当的时候寻求心理咨询心理咨询的进一步帮助。(温丽娟 毕然) 如果遇到心理困扰,可以随时联系爱己心理,遇见爱己,开始爱己 |